| 編集部おすすめの転職サービス | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| サービス名 | リクルートエージェント |  リクルートダイレクトスカウト |  JACリクルートメント |  レバテックキャリア |  コトラ | doda |  ヒューレックス |  アサイン |

| おすすめ度 | ||||||||

| 対象年代 | 20〜50代 | 20~50代 | 20~50代 | 20代後半~40代前半 | 20~50代 | 20~30代 | 20~50代 | 20代 |

| 得意業界 | 全業種・全職種 | 営業、コンサル、IT | マネジメント、専門職 | IT、Web | 金融、コンサル | 全業界 | 技術職、営業 | ハイクラス |

| サポート内容 | 書類添削・面接対策 担当アドバイザー | 個別ミーティング | レジュメ添削 面接対策 | キャリア相談 面接対策・書類添削 | 面接対策 | 履歴書・ESの添削 転職手続きの代行 | 履歴書・職務経歴書の添削 面接トレーニング | 「DiSC」による行動特性を分析 |

| 求人掲載数 | 60万件以上 | 50万件以上 | 25,000件 | 21.420件 | 20,000件 | 219,900件 | 23,000件 | 非公開 |

| 公式サイト | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 |

【証券アナリスト】証券分析の勉強法・難易度・おすすめの参考書を合格者が解説

金融業界で最も活用できる資格として有名な証券アナリスト(CMA)

業界でも強く支持されているにも関わらず、勉強法やおすすめの教材について発信しているサイトは多くありません。

この記事では、証券アナリスト証券分析科目の具体的な難易度・勉強法・参考書について発信していきます。

証券アナリストの学習内容や難易度について知りたい方は、下記の記事を併せてご参考ください。

証券アナリスト証券分析の難易度

証券分析科目は証券アナリストで最も難しい

証券アナリスト試験のなかで、もっとも難しい科目が「証券分析とポートフォリオ・マネジメント(以下証券分析)」と言われています。

学習する内容自体が難しいことに加え、学習するボリュームが多いことが難易度を高めている大きな理由です。

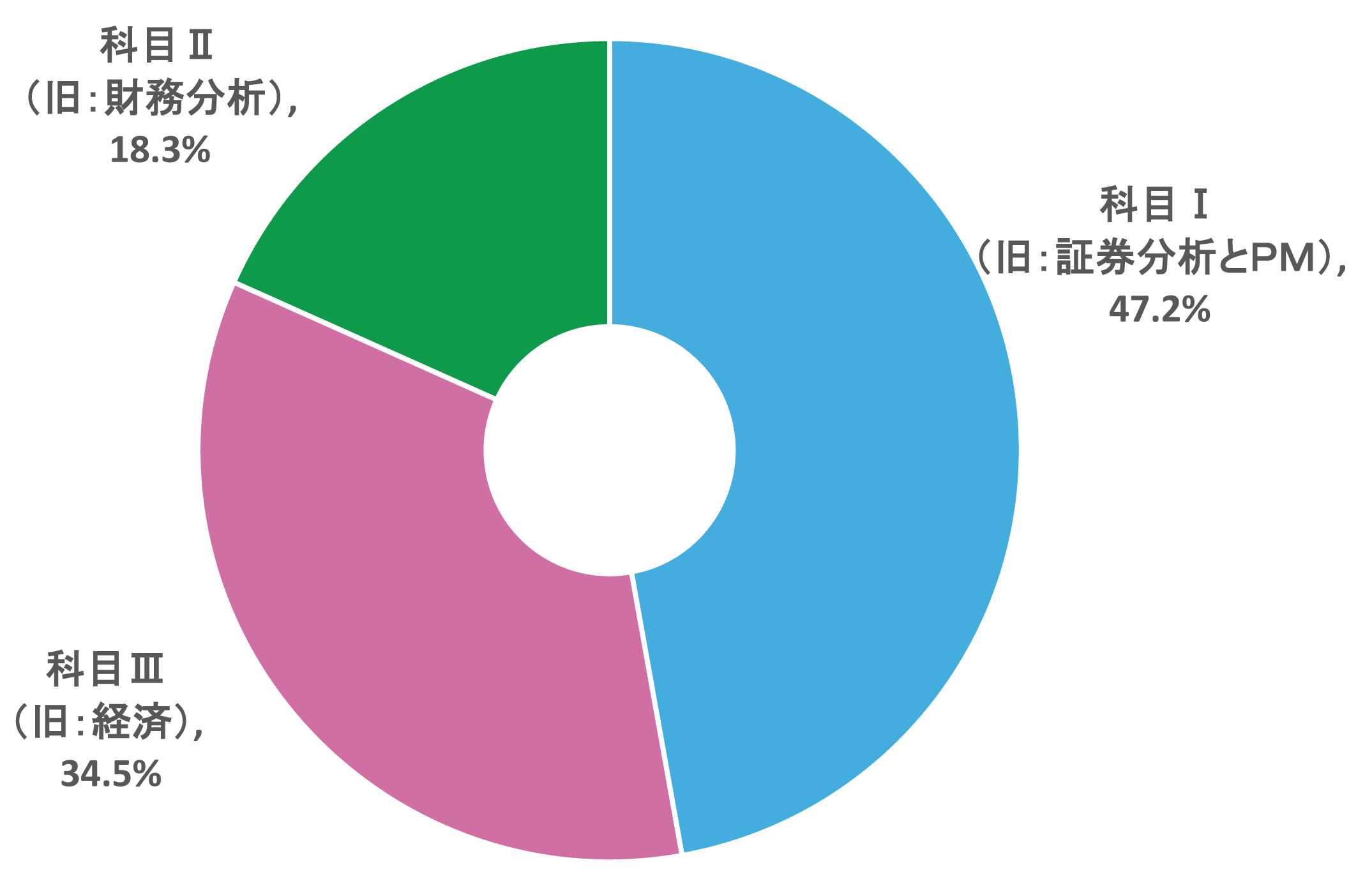

実際に、日本証券アナリスト協会が公表している「3科目の中で最も難しいと思った科目をお選びください。」のデータ見てもわかるように、受験者のおよそ半数がこの証券分析科目を最も難しく感じたと回答しています。

そこで、証券分析に馴染みを持って頂くために、はじめに「何が難しいのか」を具体的に説明します。

概念が難しい

証券分析で学習する内容の多くは、金融の専門家が扱うような難しいものばかりです。例えば

- CAPM

- コンベクシティ

- デリバティブ

上記の用語は金融業界人でなければ全く聞き馴染みがないと思います。もっと言えば、金融業界人でも正しく理解している人は少数だと思います。

このように、証券分析は他2科目(経済・財務分析)と比べて難しい概念を学習するので、苦手とする方が多いのです。

計算が難しい

証券分析で出題される計算問題は難しいものばかりです。慣れてしまえばなんともないですが、初学者は公式の長さや変数の多さに萎縮してしまうでしょう。

上記は証券分析で扱う公式のほんの一例です。嫌気がする方も多いでしょう(笑)

しかしご安心ください。数学が苦手な方にとって難しいことには間違いありませんが、市販の教材や過去問でしっかり学習すれば、数弱でも十分合格できます。中学で数学2点(非進学校、50点満点)を叩き出した私がソースです。

証券アナリスト証券分析の勉強法

次に、証券分析の勉強法をお伝えします。

証券分析の勉強法は、独学か資格スクールの講座を受講するかの2択なりますが、それぞれのポイントについてお伝えします。

独学の具体的な勉強法は後述します。

独学での勉強法

私は証券アナリストは独学で乗り切りました。途中で通信講座に頼ろうかと考えましたが、如何せん受講料が高いんですよね(泣)

半ベソかきながら実践した勉強法は次の通りです。

【証アナ証券分析の勉強法】

- テキストを1周して内容をインプットする

- 問題集1周目で苦手分野を発見する

- 1周目で解けなかった問題を解説でインプットする

- 問題集2周目で③の理解度をチェックする

- 協会の過去問を8割取れるまで取り組む

また、次のような方は独学に向いていると思います。

- 数学が得意な方

- すでに金融知識がある方

- 理解は二の次で、問題の解説暗記でゴリ押しする方

数学が得意であれば証券分析は全くに苦にならないでしょう。ほとんどが計算問題ですからね。

また、すでに深い金融知識がある方は証券分析で学ぶ概念は理解できているので、あとは公式として暗記するだけです。

数学が得意でもなく金融知識が全くない方でも、過去問の傾向や解説から解法を理解できる方も独学向きです。むしろこれができれば講座は不要ですね。ちなみに私はこのタイプです(^ω^)

通信講座での勉強法

証券アナリスト学習者向けの講座を受講することも、勉強法としては有意義でしょう。

学習する内容が難しいことに加え、FPや宅建のように受験者が多い資格ではないので、周りに頼れる人は多くないと思います。

私が確認した限り、証券アナリスト講座を提供している資格スクールは「TAC」と「LEC」の2社のみです。

無料で資料請求できるので、講座の内容や受講料が自分に合っているか確認してみると良いでしょう。

証券アナリスト証券分析の独学のコツ

次に、証券分析を独学で勉強するコツをお伝えします。先述した独学での勉強法の具体的な解説になります。

入門書を活用する

証券分析で学習する内容は他の2科目とは異なり、概念そのものが難しくて挫折する場合があります。

そのため、試験向けの学習に入る前に、証券理論について易しく扱っている書籍で挫折のハードルを下げるべきです。

特に数学が苦手な方は、試験向けの教材に取り組む前に、入門書でワンクッション置いてから試験向けの学習を始めると良いでしょう。

簡単な数学本を活用する

証券分析では数弱には難しい計算問題が出題されます。そのため、基本的な数学力を付けることが重要です。

証券分析では方程式と微分の理解がマストになるので、自信のない方は数学本で基礎力をつけましょう。

幸いなことに、証券アナリスト試験に必要な数学力を養うための参考書が市販にあるので、後述します。

他2科目から学習する

初めて証券アナリスト試験に臨む人、つまりまだ1科目も合格していないのであれば、経済・財務分析から勉強することを強くおすすめします。証券分析の基礎になるからです。

経済で学習する2項モデルや財務分析で学習する財務指標は、ガッツリ証券分析の範囲と重なっています。

証券分析をスムーズに攻略するためにも、はじめに他の2科目から勉強することをおすすめします。

証券アナリスト証券分析におすすめの参考書

次に、証券アナリスト証券分析対策のおすすめの参考書をご紹介します。

- 入門書

- 数学本

- テキスト

- 問題集

上記の4つに分けてお伝えします。

入門書は『投資と金融がわかりたい人のための ファイナンス理論入門書』

先述したように、試験向けの勉強に取り掛かる前に入門書を読んでおくことを強く推奨します。一見遠回りですが、その後に挫折するよっぽどマシです。

入門書としては『投資と金融がわかりたい人のための ファイナンス理論入門書』が有用です。

証券分析で躓きがちなリスク計算やCAPM、プライシングについて分かりやすく書かれています。

数学本は『証券アナリストのための数学再入門』

数学を苦手としている場合は、証券アナリスト向けの数学入門書に取り組むと良いでしょう。

後述するテキストや問題集の解法を暗記すれば試験自体は突破できますが、2次試験には通用しないです(経験談)。なにより実務に活かされません。

少し時間に余裕があって数学が苦手であれば、下記の書籍に取り組みましょう。証券アナリスト試験に必要な数学力、公式が要点よく詰まっています。

反対に、テキストや問題集を一通り確認してみて、特に抵抗がなければ本書は必要ないでしょう。

テキストは『証券アナリスト1次対策総まとめテキスト 証券分析』

入門書や数学本で証券分析へのハードルが下がったら、TACのテキストで試験向けの学習を進めていきましょう。

テキストは無味乾燥で分かりにくい部分がありますが、他に試験用のいい教材がない以上、こちらで勉強するしかありません。

とはいえ、試験範囲を網羅的に押さえているので、さすがTACと言ったところでしょうか

問題集は『証券アナリスト1次試験過去問題集 証券分析』

一方で、問題集は相変わらず解説が有能です。

最悪テキストはなくても受かるかもしれませんが、問題集は絶対に必要だと思います。解法が丁寧に記載されているからです。

本当に時間のない方は、こちらの問題集の解説をインプットし、過去問をひたすら解きまくる荒技でなんとかなるかもしれません。

証券アナリスト証券分析の勉強時間

日本証券アナリスト協会のデータで見る勉強時間

証券アナリスト資格試験を運営している日本証券アナリスト協会は、2022年より詳細な合格者データを公表しています。

そのなかで、「全科目の合格達成までにどのくらい学習しましたか?」という質問対する回答を見ることで、自ずと証券分析科目の勉強時間を割り出すことができます。

回答者のおよそ60%が100〜300時間ですから、単純計算すると、およそ200時間を3科目合計の勉強時間に費やした人が多いことがわかります。

3科目で200時間ですから、1科目あたり60〜70時間ほどになります。証券分析科目は他科目より分量が多く難易度も高いので、90〜100時間と見ても良いでしょう。

経験的な勉強時間

証券分析の勉強時間の目安は次の通りです。

- 入門書や数学書を必要としない場合:75〜90時間

- 入門書や数学書を必要とする場合:90〜120時間

私と証券会社時代の同期3名のデータを基にしています。(本当は4人に聞いたのですが、1人は20時間で合格した化物なので全く参考にならず除外しています)

証券分析の実務での使い方

証券会社の法人営業では、企業に対してデリバティブ商品を販売することが多々あります。設定レートや年限によってオプション価格が変わり、頂ける手数料も変動します。この計算を直感的に理解するために、証券分析で学んだ知識は役立ったと感じています。

トレーダーであれば必ず自分のポジションを管理する必要があります。もちろんシステムで全て管理されているので、いちいちリスク等を計算する必要はありません。(変数をいじったりはしますが)

しかし、自分のポジションの状況を可視化できても、それがどういう状況であるか、何を意味するのかは当然自分で理解している必要があります。

そのための基礎知識として、証券分析で学ぶ内容は役立つと思います。

まとめ

今回は証券アナリスト証券分析科目の勉強法やおすすめの参考書について発信しました。

証券分析科目は証券アナリスト資格試験のなかで最も難しい科目ですが、逆に言えばこの科目を攻略できれば合格に一気に近づけることができます。

証券アナリスト資格のメリット・デメリットについて解説している記事もあるので、併せてご参考ください。

コメント